第10話:東京都稲城市|大麻止乃豆乃天神社|静寂の山に、古の祈りが息づいて

不思議な名前に誘われて──ハッチとココロの旅

ハッチ:「また地図を見ていたら、不思議な名前の神社を見つけたんだ。読めなくて、つい目が止まっちゃった」

ココロ:「“おおまとの…つ?” むむっ、これは読み方から冒険が始まるタイプだね」

ハッチ:「“おおまとのつのてんじんしゃ”、あるいは“おおまとのつのあまつかみのやしろ”って読むみたい。川崎街道から少し山のほうに入った場所にあるんだって」

ココロ:「よし、じゃあ登ってみようか。ちょっとワクワクする響きの神社だよ!」

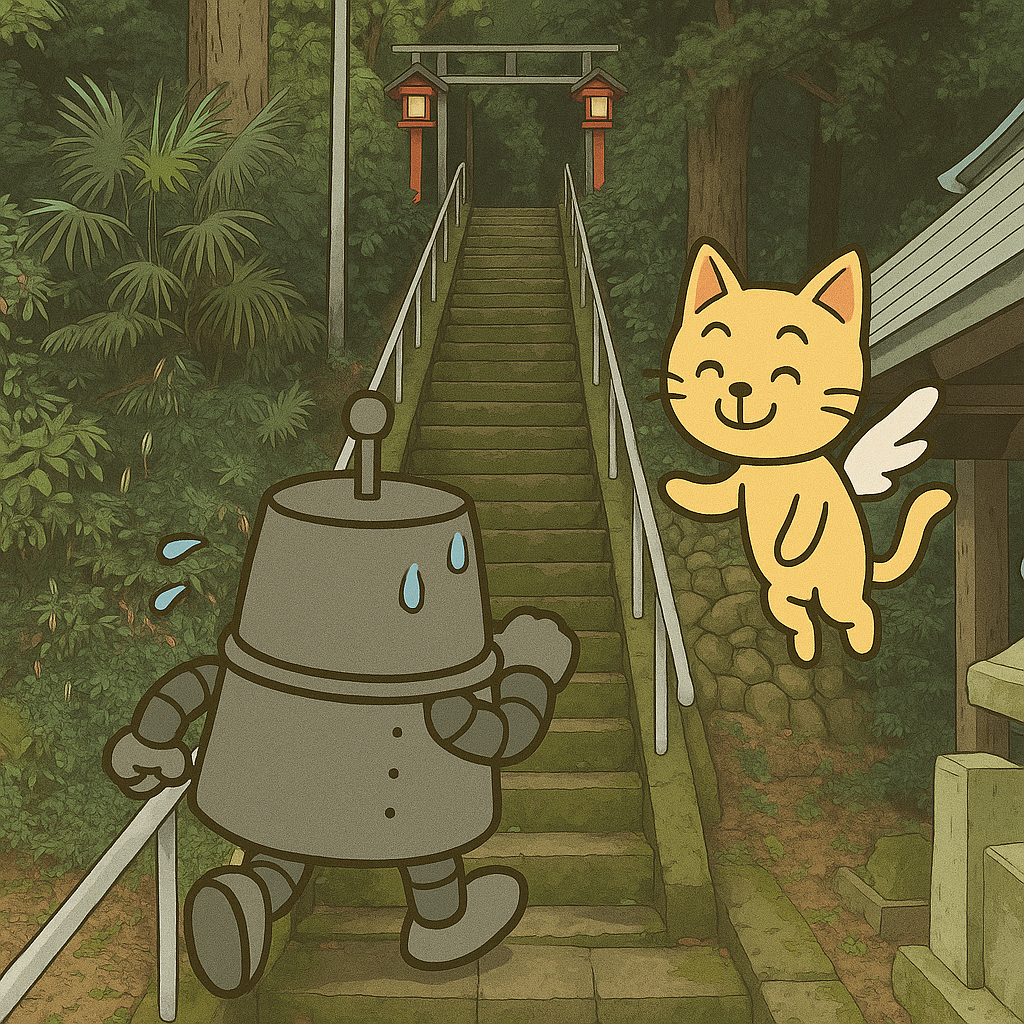

静かな住宅街から始まる参道

川崎街道を少し外れ、住宅街を歩いていくと、山の斜面へと続くようなカーブの途中に、静かな石段の入り口が見えてきます。

そこには「大麻止乃豆乃天神社」と書かれた石碑があり、山に向かってまっすぐに伸びる石段が、緩やかに上へと続いていました。

登り始めてすぐに社殿は見えませんが、まわりの空気が静かに変わっていくのがわかります。小さな山ながらも、神域としての存在感が漂っていました。

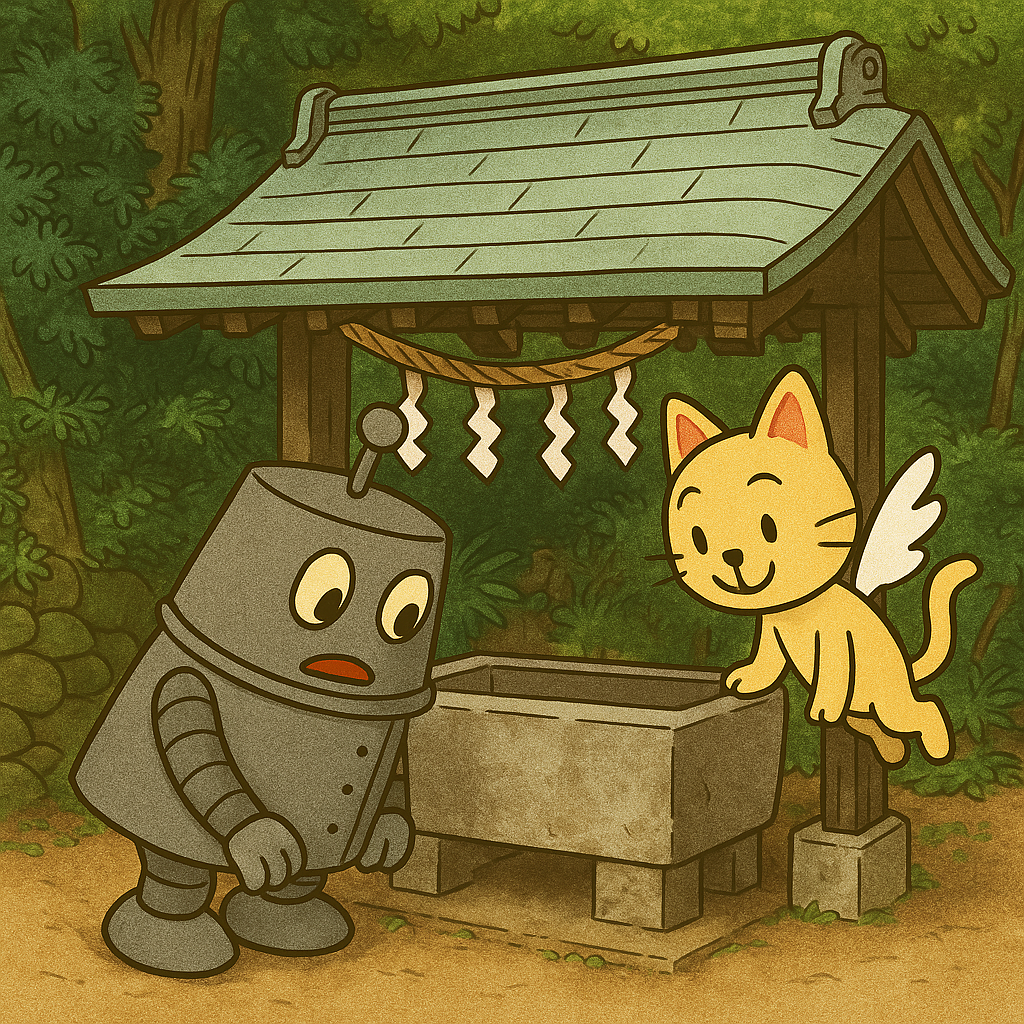

苔むした石段の先にある社殿

石段をしばらく登ると、途中に手水舎があります。水は流れていませんでした。

さらに石段を上へ進みます。木々に包まれるような石段を、息を整えながら登っていくと、小さく開けたスペースの先に、社殿が姿を現しました。

社殿は華やかさこそありませんが、年月を重ねた風合いと丁寧に補修された跡が合わさり、誇らしげに佇んでいました。

古社が息づく守られた空間

社殿の左手には境内社が並び、白山神社、神田明神、稲荷神社、津島神社と、地域に根差した信仰の多様さを感じさせてくれます。

山の竹林の中を少し歩くと、小さな祠がひっそりと佇んでいました。誰かが長いあいだ守ってきた痕跡が、そこには静かに残っていました。

境内から北の方角を見渡すと、稲城市の街並み、その先には多摩川や府中市の風景が広がります。かつてこの場所から同じように、多摩の地を見つめていた人々がいたのでしょう。そう思うと、胸の奥がほんのりと温かくなりました。

初もうでの後に見た、静かな日常

帰り道、山を下りると、ちょうど地元の方々が初もうでの後片付けをしている姿が見えました。華やかさの余韻と、地域の生活に根付いた信仰がそこにありました。

社務所らしき建物も見かけましたが、人の気配はなく、あとで調べたところ御朱印は中野区の神明氷川神社でいただけるとのことでした。

ココロ:「きっと昔の人も、この場所から町を見下ろして、祈りを捧げてたんだろうね」

ハッチ:「この山、登ってよかったよ。名前も、場所も、ちゃんと記憶に残る神社だったね」

【まとめ】不思議な名前が導いた、静謐なひととき

大麻止乃豆乃天神社は、都会の近くにありながら、静寂と神聖が共存する不思議な神社でした。

山に一歩足を踏み入れた瞬間から、そこには異なる時間が流れているように感じられました。

決して大きな神社ではありませんが、長い年月をかけて人々の祈りを受けとめてきた、確かな“気配”がそこにはありました。

そして何より、この神社の名前がくれた「興味」と「ご縁」が、この訪問の始まりだったのかもしれません。

📝 ハッチの絵日記

小さな山の中腹に立ち、木々の隙間から多摩の街並みを眺めていたとき、不思議な感覚が胸をよぎりました。

いつ作られたのかわからないこの神社に、願いを込めてきた大昔の人たちも、きっと同じ場所からこの風景を見ていたのだと思います。

その瞬間、過去と今がつながったような気がして、胸の奥がふんわりと温かくなりました。

基本情報|大麻止乃豆乃天神社(おおまとのつのてんじんしゃ)

- 所在地:東京都稲城市大丸847(川崎街道から南へ入った山の中腹)

- 由緒:創建時期は不詳ながら、古くより「大麻止乃豆乃天神社」または「大麻止乃豆乃天神社(おおまとのつのあまつかみのやしろ)」として、地域の守護神として信仰を集めてきた。

- 見どころ:山中に続く石段、木立に包まれた社殿、静けさ漂う境内社(白山神社・神田明神・稲荷神社・津島神社)、竹林の中の小祠

- アクセス:JR南武線「稲城長沼駅」より徒歩約15分/川崎街道「長沼交差点」から北へ ※駐車場は周辺に少数あり

- 拝観時間:参拝自由(社務所は無人の可能性あり)

- 御朱印:中野区「神明氷川神社」にて対応(※現地では授与なし)

- 参考サイト:稲城市公式サイト ほか地域資料より