地図を眺めていたハッチが、不意に指を止めました。

「この神社…何て読むんだろう?“てんばくこう”って読むんだね。変わった名前だなぁ」

「天を…縛る皇? なんだか壮大な名前だけど、由来が気になるね」ココロがつぶやきます。

そんな好奇心に背中を押され、ふたりは静かな住宅地の一角にある神社を訪れることにしました。

「テンバコサン」と呼ばれ、地元に親しまれるその場所には、やさしい空気が流れていました。

住宅地にたたずむ、地域のやすらぎ

神奈川県相模原市中央区。駅から歩いて約15分、穏やかな町並みのなかに天縛皇神社はあります。

専用の駐車場は見当たりませんが、周辺にはコインパーキングもあり、徒歩での参拝もしやすい環境です。

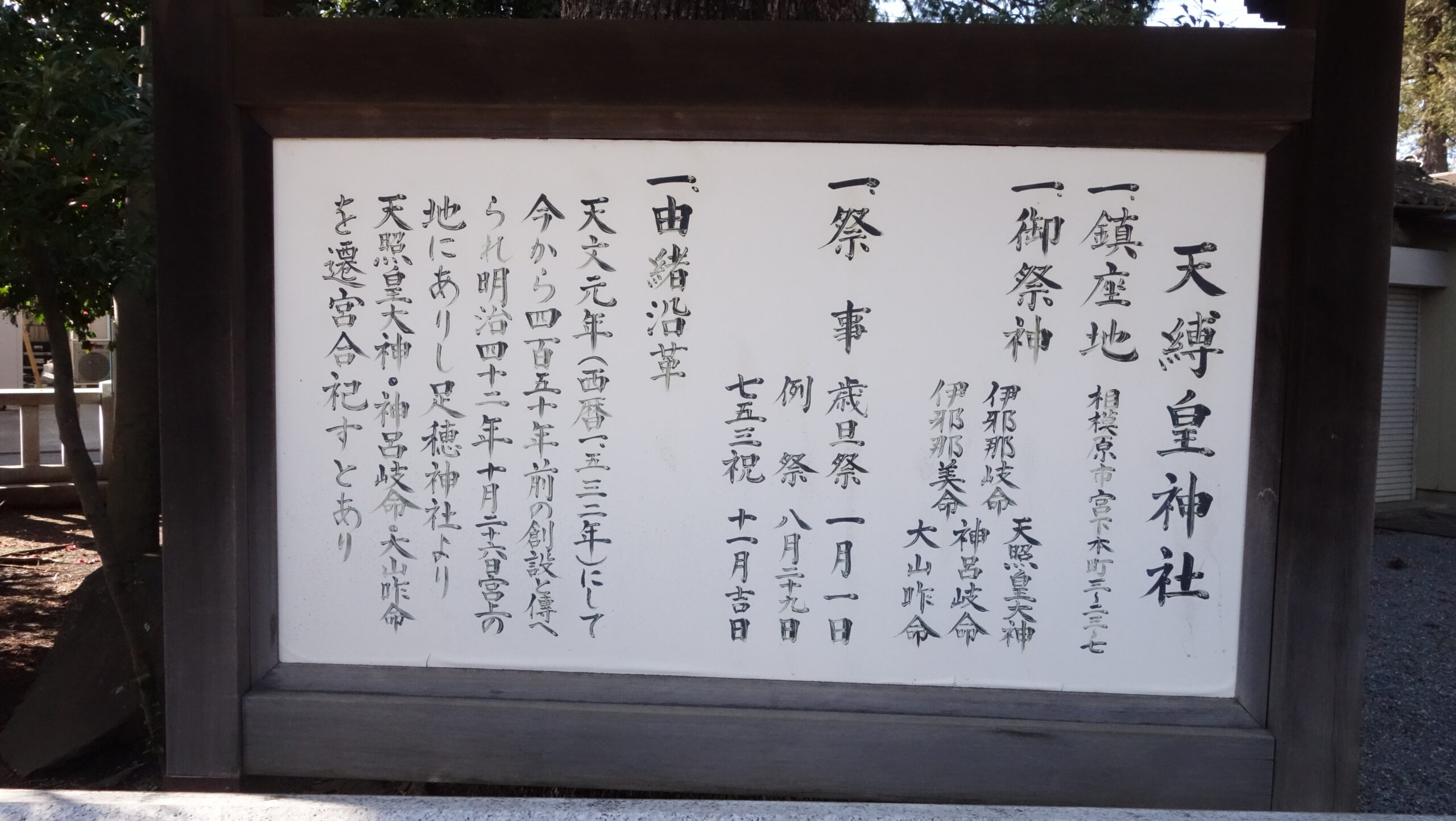

鳥居のそばに掲示板があり、由緒やご祭神についての丁寧な案内も掲げられていました。

地元の人々が日々立ち寄る、身近で開かれた祈りの場所という印象を受けます。

ご祭神と由緒:伊勢信仰とのつながりも

御祭神は以下の五柱です:

- 天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)

- 伊邪那岐命(いざなぎのみこと)

- 伊邪那美命(いざなみのみこと)

- 神倭磐余彦命(かんやまといわれひこのみこと)

- 大山咋命(おおやまくいのみこと)

創建は天文元年(1532年)とされており、明治期には足穂神社から遷宮合祀された歴史をもつ神社です。

一説には、「天縛皇(てんばくこう)」という珍しい社名は伊勢信仰における“天白信仰”に基づくものとも言われており、

“天を縛る”といった大仰な意味合いではないとのことです(「さがみはら風土記稿」より)。

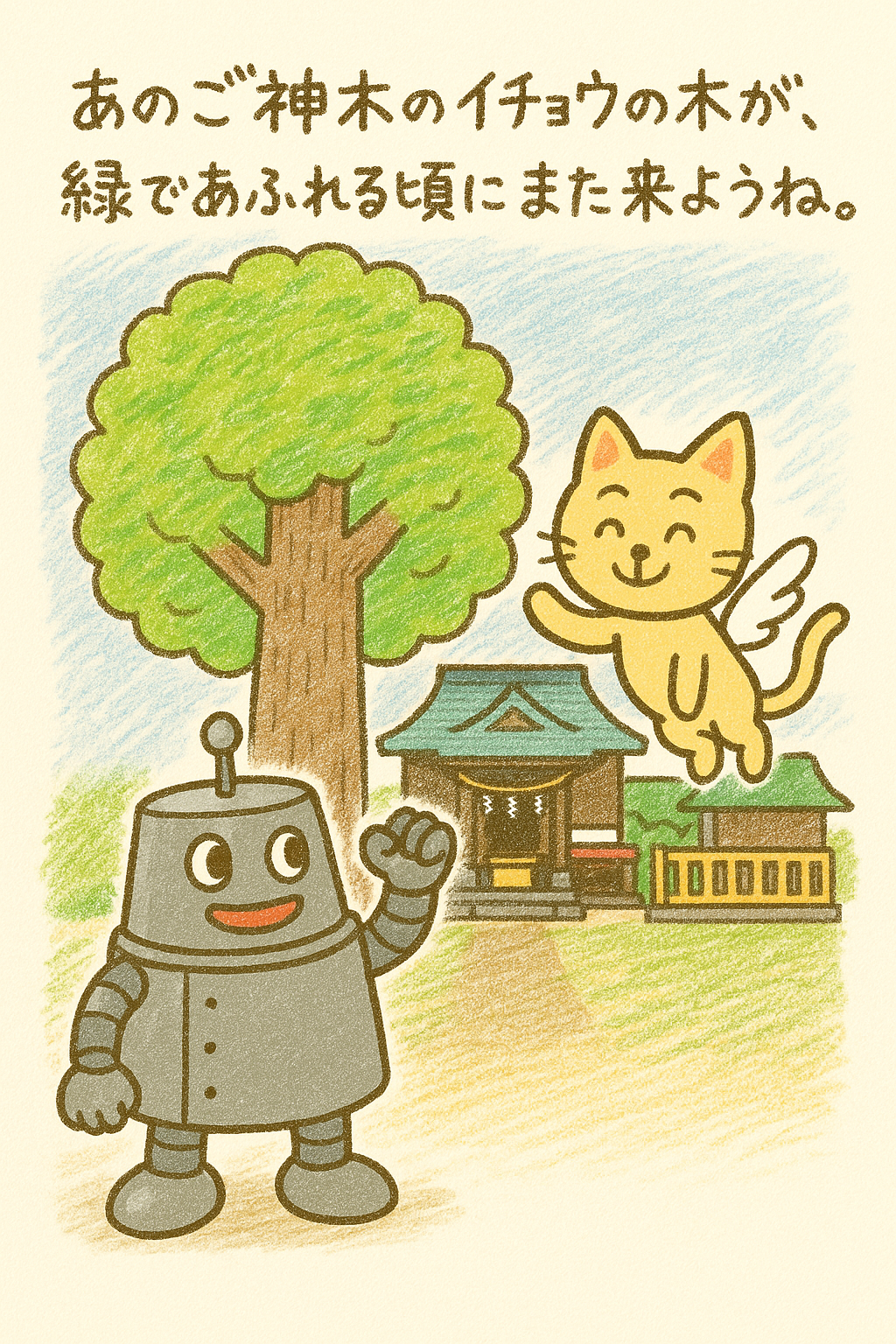

ご神木と、凛とした静けさ

拝殿のそばには、大きなイチョウの木が根を張っています。

春の訪問ではまだ芽吹いていなかったものの、枝の先にやわらかい光が差し込み、凛とした清々しさを感じました。

「もうすぐこの木に、やわらかい黄緑の葉っぱがいっぱいになるんだね」

ハッチの言葉に、ココロも優しくうなずいていました。

無人ながら、伝わる丁寧な手入れと気配り

社務所は常時無人のようでしたが、境内は清掃が行き届いており、近隣の方々によって大切に守られていることが伝わってきます。

御朱印は、同じ相模原市内にある「亀ヶ池八幡宮」にて授与されています。

(次回の第9話では、亀ヶ池八幡宮をご紹介します)

まとめ

その名に惹かれて訪れた「天縛皇神社」。

“天を縛る”という響きとは裏腹に、そこには日々の暮らしの中にやさしく寄り添う、温もりのある空間が広がっていました。

歴史を知れば知るほどに、名前の奥にある物語に引き込まれていきます。

特別な派手さがなくとも、こうしてそっと寄り添ってくれる神社の存在が、どれだけありがたいものか──

そう気づかされる、静かな参拝となりました。

🖍 ハッチの絵日記

「あのご神木のイチョウの木が、緑であふれる頃にまた来ようね」

基本情報|天縛皇神社(てんばくこうじんじゃ)

- 所在地:神奈川県相模原市中央区宮下本町3-23-7

- 御祭神:天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)、伊邪那美命(いざなみのみこと)、神倭磐余彦命(かんやまといわれひこのみこと)、大山咋命(おおやまくいのみこと)

- 由緒:創建は天文元年(1532年)と伝わり、明治期に足穂神社を合祀。社名「天縛皇(てんばくこう)」は“天白信仰”に由来する説もあります。

- 見どころ:ご神木のイチョウ、静かな住宅地に溶け込む境内

- アクセス:JR横浜線「橋本駅」より徒歩約20分/京王相模原線多摩境駅より徒歩約10分 ※駐車場なし

- 拝観時間:参拝自由(社務所は無人)

- 公式サイト:天縛皇神社(公式サイト)