ナビゲーター:Gen & Ritchi(神社ログ編集部)

本殿と拝殿、どう違うの?

「ココロ、神社に行くと、大きな建物があるけど…あれって神様がいるところなの?」

「ふふ、それは“拝殿(はいでん)”よ。その奥に“本殿(ほんでん)”があるの」

「えっ? 二つあるの? どうして?」

神社を訪れると見えてくる美しい建築。でも、そこで私たちが手を合わせている場所が、実は“神様がいる場所”とは少し違うと知っていますか?

本殿と拝殿の違いとは?

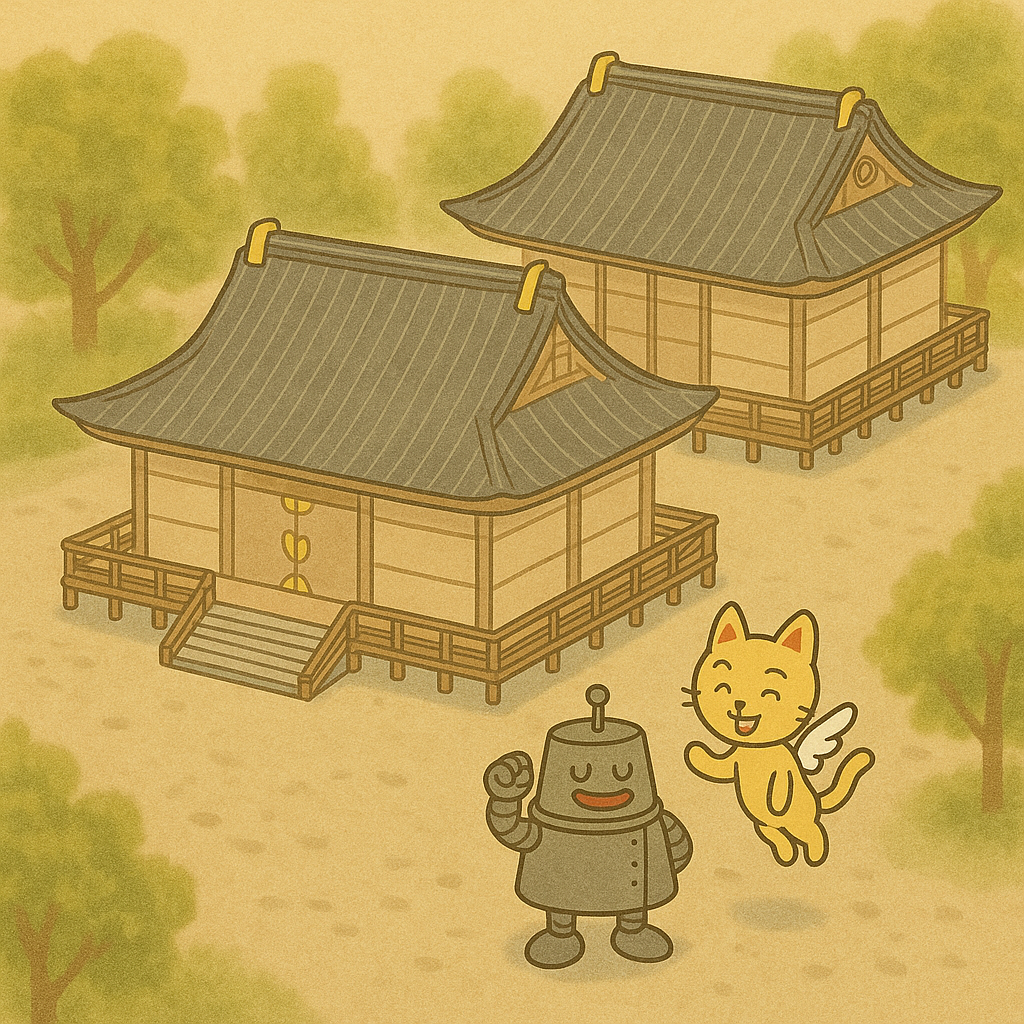

神社の建物は、一般的に「本殿」と「拝殿」に分かれています。

本殿は、神様(御祭神)をお祀りする最も神聖な場所。

一方で拝殿は、参拝者が神様にお祈りするための場所です。

つまり、私たちが普段立ち止まってお辞儀をする場所は「拝殿」であり、その奥に鎮まる神様へ、静かに心を届けているのです。

なぜ、2つに分かれているの?

本殿は、神様が“見えない存在”として鎮まる場所であるため、人が自由に入ることはできません。

神聖な空間を守るため、拝殿を設けることで「神様と人との間に適切な距離」を保つ形になっています。

この構造は、神道が大切にする「敬い」と「清め」の感覚を建物の配置に反映しているともいえます。

一体型の神社もある?

実は、すべての神社が本殿と拝殿を分けているわけではありません。

「拝殿の奥に本殿が続いている」一体型の構造や、「本殿を持たず、自然そのものを神様とする」神社もあります。

たとえば、奈良の春日大社や伊勢神宮のように格式ある神社では、明確に分かれているのが一般的ですが、地域の小さな神社では、ひとつの建物の中で祈りも神宿りも行われることもあります。

まとめ|拝む場所と、神様のいる場所

私たちが参拝で立つ場所は拝殿、神様が鎮まっている場所は本殿。

それぞれに役割があり、神様とのつながりを大切にする構造になっています。

「見えないからこそ敬う」。

神道が大切にしてきたこの感覚は、建築にも息づいています。

次回神社を訪れたら、そっと奥を見つめながら、本殿の存在にも思いを馳せてみてください。

ハッチとココロの会話

「ココロ、ぼくたちが立っていたのは“拝殿”で、神様がいるのはもっと奥なんだね」

「そうよ。拝殿は神様への“お手紙”を届ける場所。本殿はそのお手紙が届くところ」

「なるほど……手紙のポストみたいだ」

「ふふ、それも素敵な例えね。でもね、本殿はとっても神聖な場所だから、そっと遠くから敬うことが大切なの」

「うん……見えないけど、ちゃんと届いてるって思うと、なんだか安心するね」